В последние годы оксид цинка (ZnO) привлекает широкое внимание ученых всего мира. В первую очередь это обусловлено его уникальными оптическими, пьезоэлектрическими и магнетными свойства, а также возможностью настройки ширины запрещённой зоны. Наноструктуры ZnO отличаются своим многообразием и представляют собой широкий спектр продуктов с довольно экзотическими формами: нанопроволока, наноленты, нанонити, наноногти, нанотрубки, нанооболочки, тетраподы. Последние являются одними из наиболее выразительных структур с множеством перспективных применений в солнечных элементах, лазерах, полевых излучателях, датчиках УФ и газа.

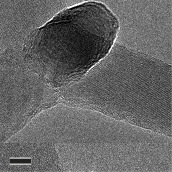

ZnO тетраподы – конструкции из 4-х отдельных нанонитей, связанных воедино (рис.1). Тетераподы формируются при весьма специфических условиях и обладают рядом физических преимуществ: порошок представляет высокопористую структуру, обладающую высокой механической и антивибрационной стабильностью. Именно по этой причине конструкции из бетонных тетраподов применяются в прибрежном проектировании для снижения воздействия морских волн.

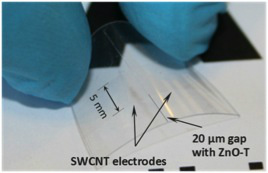

Рис.2. Фотография прозрачного и гибкого УФ датчика на основе ZnO тетраподов и однослойных углеродных нанотрубок.

Несмотря на разнообразие методов получения, ZnO нанонити производятся только в лабораторных масштабах. Получение материала в малых количествах значительно ограничивает его применение. Единственной возможностью получения этого материала в больших объемах является жидкостный химический процесс. Тем не менее, недостаток контроля над структурой и высокая концентрация дефектов, обусловенных низкой температурой синтеза, значительно ограничивают применимость этого метода.

Ранее исследователи из университета Аалто (Финляндия) изучали процесс получения ZnO тетраподов путем простого окисления чистого металла в окружающем воздухе и предложили применение этого материала в прозрачных гибких сенсорах (рис.2). К сожалению, метод позволял получить лишь небольшое количество ZnO нанонитей. Дальнейшая работа была направлена на изучение механизма роста тетраподов и упрощение процессов их получения.

Недавно группа ученых, возглавляемая проф. Альбертом Насибулиным из Сколковского института науки и технологий в сотрудничестве с исследователями из Кемеровского Государственного Университета, университета Аалто и Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета (Россия) разработала метод получения тетраподов ZnO в непрерывном процессе и приблизилась к массовому производству и обширному применению ZnO нанонитей.

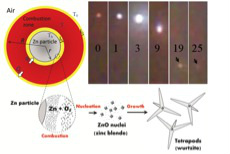

Для непрерывного производства тетраподов ZnO в граммовых количествах в лабораторных условиях исследователи предложили использовать простой метод сжигания цинковой (Zn) пудры, взвешенной в воздухе. Полученные структуры тетраподов показали довольно стабильную геометрию в широком диапазоне экспериментальных условий. Как было показано на основе термодинамического анализа, это обясняется условием горения частиц, которое после инициирования пламени мало зависит от окружающих условий (рис.3).

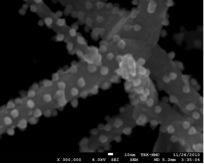

Рис.4. Изображение тетраподов ZnO, покрытых золотыми наночастицами (растровый электронный микроскоп).

Как уже отмечалось, порошок теетраподов ZnO имеет высокую пористость и потому является перспективным материалом, где требуется максимально развитая поверхность. Наноструктуры ZnO покрытые золотыми наночастицами (рис.4) можно использовать в солнечных элементах для улучшения поглощения света, для повышения чувствительности в фотодетекторах, для улучшения фотолюминесцентных свойств или для фотоэлектрохимического разложения воды. Для достижения высокой эффективности очень важно, чтобы Au наночастицы были неподвижны на поверхности и не собирались в большие кластеры.

Обнаружение радиоактивного излучения, разработка методов визуализации в медицине, а также физика высоких энергий – это те области науки, в которых проявляется максимальный интерес к ZnO. Как было показано, тетраподы ZnO могут быть использованы для создания сцинтилляторов, т.е. в качестве детекторов радиации высоких энергий, за счет своих оптимальных физических свойств (суб-наносекундного времени затухания возбуждения и высокой световой отдачи). Полученные результаты были недавно опубликованы в научном журнале The Journal of Physical Chemistry C 2015, 119 (28), 16366–16373.