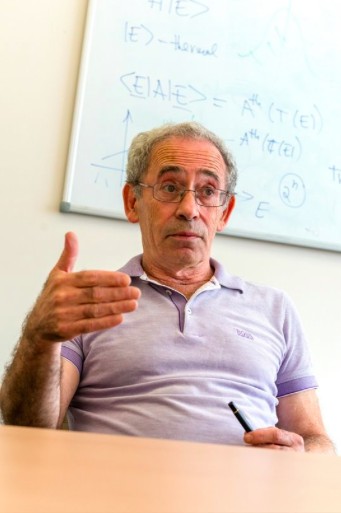

Знаменитый российский математик Игорь Кричевер, имя которого носят ряд понятий современной математики, взял годовой отпуск в Колумбийском университете, где он в период с 2008 по 2011 являлся деканом математического факультета, и встречает новый учебный год в Сколтехе во главе Центра перспективных исследований.

До прихода в нынешнем году нового ректора Александра Кулешова такого Центра не было в Сколтехе. В своем первом интервью Sk.ru академик Кулешов говорил, что возлагает на его создание большие надежды: «Чего нам не хватает в Сколтехе? Того, что обычно называют Центром advanced studies. Небольшое количество людей, которые действительно являются первоклассными, настоящими звездами, – и которые около себя воспитывают небольшое количество «звездочек». Это придает определенный аромат, определенный benchmarking для всего университета в целом. Это очень важная компонента, ее нужно дотянуть».

Как теперь стало понятно, создает эту компоненту Игорь Кричевер.

В интервью математик не ограничился описанием контуров совместной с Высшей школой экономики программы по математике и математической физике, которая и будет основой Центра перспективных исследований, а в перспективе может перерасти в полноценный математический факультет Сколтеха. Игорь Кричевер достаточно откровенно говорит о состоянии отечественной науки вообще и математики в особенности в результате продолжающегося бегства мозгов, сравнивая эту ситуацию с тем, что произошло с немецкой наукой в тридцатые годы прошлого века.

Как человек, который уже двадцать лет работает в Америке, но при этом не порывающий связи с Россией («я никогда не уезжал из России»), он видит происходящее в двойной перспективе. При этом Кричевер не абсолютизирует науку, указывая, в частности, на опасное, по его мнению, увлечение библиометрией как универсальным показателем, с помощью которого администраторы судят о ценности ученого (у самого Кричевера очень высокий для математика индекс Хирша, 27, так что он может себе позволить роскошь критиковать систему).

Игорь Кричевер школьником из Таганрога попал в интернат Колмогорова («интернат сделал меня тем, что я есть, за что я безмерно благодарен») и сформировался как ученый в высококонкурентной среде и особой атмосфере советской научной математической школы. В то же время он признает ценность англосаксонской системы науки, принципиально отрицающей научные школы; ему есть что сказать по поводу того и другого.

«Того, что было здесь, вполне хватило на то, чтобы заполнить все университеты, включая массу периферийных университетов Америки и Европы. Есть опасность, что мы никогда это не восстановим. Мы сейчас ходим по краешку. Невосстановимость происходит из-за того, что прерывается школа. Уехало одно поколение – следующее поколение некому учить»

Все это говорится тихим глубоким голосом, но так, что ни одно слово не повисает в воздухе, – сказывается многолетний опыт лектора, – и при этом Кричевер, прежде, чем ответить на вопрос, берет паузу и обдумывает то, что скажет. В наше время, когда большинство спикеров говорит, не раздумывая и не подбирая точных слов, просто слушать его составляет особое удовольствие. Тем более, что математик определенно наделен чувством юмора, которое, как правило, у него обращено на самого себя. «Математические таланты передаются от отца к зятю», – говорит он, рассказывая о своей семье: у него дочь филолог, а зять – математик; правда, уточняет, что он не является автором этой формулы.

Ниже – выдержки из часового интервью.

«Мы сейчас ходим по краешку»

-В недавнем интервью Lenta.ru Вы говорили, что происходившее и происходящее сейчас с бегством мозгов из России сопоставимо только с тем, что случилось с наукой в Германии в 30-е годы прошлого века. Как Вы это аргументируете?

-До тридцатых годов наука в Германии была не сопоставима ни с чем. До войны практически все научные журналы издавались на немецком. Поколение Колмогорова не знало английского, они говорили по-немецки. А потом ученые по известным причинам уехали из Германии.

Что касается России, я не берусь говорить обо всей науке; то, что я знаю, – это математика и теоретическая физика. В 1960-е – 1970-е годы математика в России была в моем представлении такой же, как наука в довоенной Германии. Московский университет был лучшим в мире – с созвездием талантов, с силой, какой в принципе не могло быть нигде в мире. Потому что любой, даже очень хороший университет, включая Гарвард и Принстон, не покрывает всю математику. А мехмат покрывал всю математику. Мехмат, в меньшей степени Питер, Новосибирск, другие… А теперь я езжу по Западу и всюду встречаю своих знакомых, коллег. Того, что было здесь, вполне хватило на то, чтобы заполнить все университеты, включая массу периферийных университетов Америки и Европы. В Мексике у меня есть хорошие друзья. В Чили люди уезжали…. И, боюсь, есть опасность, что мы никогда это не восстановим. Если можно так сказать, мы сейчас ходим по краешку. Невосстановимость происходит из-за того, что прерывается школа. Уехало одно поколение – следующее поколение некому учить. И если произойдет такой разрыв – то все. Потом должно пройти уж не знаю, сколько времени, чтобы вновь такой культурный слой собрался. Так произошло в Германии. Поколение блестящих ученых уехало. Учить стало некому. Экономически Германия восстановилась. А наука не восстановилась.

-В России принято считать, что проблемы решаются деньгами, а те, что не решаются деньгами, – решаются большими деньгами. Заплатим много денег, приедет много ученых. Не получится?

-Не получится купить хороших ученых. В России это нереально по многим причинам. Потому что человек, хоть немножко поживший на Западе и воспитанный на Западе, очень ценит понятие стабильности, понимание того, как его жизнь будет устроена на долгие годы вперед. А что у нас в России будет через год, через два, никто не может сказать. Так что насовсем мы не купим. Ненадолго – тоже трудно в это поверить. В математике или в физике наиболее продуктивный возраст – совсем молодые или чуть позже. У всех дети. Они погружены в ту жизнь, и их трудно из нее вырвать. А кроме того, процесс обучения – многослойный. Нельзя просто так пригласить блестящего ученого сюда, чтобы он учил. А кого он будет учить? Аудиторию нужно подготовить. То есть это процесс растяжимый во времени.

По счастью, и это оставляет хоть какую-то надежду, школы здесь еще работают. Школьники воспроизводятся. И даже в университетах, если смотреть на совсем хорошие примеры, типа Высшей школы экономики, уровень образования бакалавриата здесь хороший. Хуже обстоят дела с магистратурой и аспирантурой. На этом этапе особенно ощущается то, что нет достаточной критической массы, чтобы учить.

Когда меня попросили заняться этим центром, и я пообещал, что постараюсь привлечь все лучшее, что здесь есть, выяснилось, что ученых мирового уровня моего возраста и чуть моложе найти можно. А вот среди сорокалетних – уже мало, хотя все еще можно. Именно это поколение уехало, их в тот момент уже и учить было некому. Кроме того, люди моего поколения уезжали, имея какую-то позицию, и можно было вернуться или сохранить связи. Когда человек в аспирантском возрасте уезжает, не закреплен, то ему сюда вернуться некуда.

Ну, вот места типа «Сколково» и Вышки, возможно, окажутся теми местами, которые смогут сыграть важную роль. Неважно, что молодежь уезжает. Она должна иметь возможность вернуться. Поток туда и поток обратно должны уравновеситься. Уезжать на несколько лет – нормально, уезжать насовсем – обидно.

«Если я знаю хорошую задачу, я ее сам решу»

«Если я знаю хорошую задачу, я ее сам решу»

-В отношении научных школ, о которых Вы говорили, высказываются разные оценки. В таких науках, как общественные, в экономике, например, профессор часто живет за счет студентов, которые его обслуживают, и эта такая форма крепостничества – вещь довольно распространенная.

-Каждый оценивает что-то, опираясь на свой личный опыт. У меня самое позитивное отношение к понятию школы. Та научная школа, в которой я вырос, и те, которые я знаю близко, характеризовать словом «крепостничество» никак нельзя. Это вообще не характерно для математики, и я объясню почему. Взять в чистом виде понятие постдока. Это некий молодой человек, только что получивший PhD, это его первая позиция. И что, он поступает в лабораторию в качестве крепостного какого-то вышестоящего начальника? Это совсем не так в математике, потому что там организация другая. Постдок – это junior faculty, он не принадлежит какой-то научной группе; у junior faculty более или менее те же нагрузки, он читает лекции, участвует в научной работе. Такая неперсонифицированная принадлежность избавляет от того, чтобы стать крепостным.

-Это на Западе. А в России?

-В общем, то же самое. Здесь нет как такового института постдоков, он только создается в какой-то степени. Когда я говорил о силе мехмата, о силе школ мехмата, о традициях – я говорил о школах Гельфанда, Новикова, Синая, Арнольда. В Питере — это школа Фадеева. На втором курсе я выбирал себе научного руководителя и пришел к Новикову; мне говорили: не ходи к нему, он своих учеников не помнит в лицо (что неправда: он помнит все и всегда). Я очень хорошо запомнил наш первый разговор, когда он мне сказал: «Если вы надеетесь от меня получить задачи, не надейтесь; потому что, если я знаю хорошую задачу, я ее сам решу». Просто эти люди были настолько сильные, что им не требовалась помощь – в таком, наивном, смысле. Поэтому все, что я от него получал, – это общее влияние, понимание того, что в математике хорошо, а что плохо. А не то, что я там у него сидел и за него считал. Никогда такого не было, чтобы я писал статью, а он подписывал. И когда такие традиции закладываются, то стараешься им же следовать.

Вместе с тем я понимаю и американскую систему, которая целиком построена на том, чтобы в каком-то смысле школ не было. Она в принципе устроена так, что невозможно человеку поступить к какому-то научному руководителю, окончить у него аспирантуру, потом остаться в этом университете работать. Система требует, чтобы в какой-то момент ты прервался. Если ты хороший студент, то, как правило, тебя в аспирантуру в этот университет не возьмут. И не потому, что ты недостаточно хорош – правило такое. Поезжай из Гарварда в Принстон, а принстонский поедет в Гарвард; потом, после того, как ты пройдешь одну или две ступени где-нибудь на стороне, ты, может быть, вернешься. И это тоже правильно. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Я не говорю, что какая-то из них лучше. В российской традиции было понятие школ. Мне оно нравится. Я сам к ней принадлежал.

«Довольно обидно, что зарплата ученого ниже заработка футболиста»

-В интервью Lenta.ru Вы сказали, что число идущих в науку зависит от того, какое место она занимает в обществе. Насколько я понял, Вы довольно пессимистично относитесь к месту науки в современном в обществе.

-Я не знаю, это пессимизм или реализм. Ну да, я считаю, довольно обидно, что зарплата даже самых выдающихся ученых не идет ни в какое сравнение с заработками, скажем, теннисистов, футболистов и т.д. Я понимаю, что так жизнь устроена, но в идеале, мне казалось бы, надо больше ценить науку.

В России когда-то престиж науки в значительной степени определялся тем, что это было нужно для бомбы: на этом строился авторитет математики и, в первую очередь, физики. Вопрос о том, зачем нужна физика, физика высоких энергий, не стоял. В силу этого и были созданы соответствующие условия. Такое впечатление, что этот аргумент больше не работает, что одним аргументом, что нужна ядерная бомба, не перебить того, что людям нужно здоровье обеспечивать. Биоинформатика, мне кажется, сейчас более привлекательна. Я думаю, что отчасти и тот разгром, который учредили Академии, связан с тем, что физики потеряли вес. Они потеряли не только вес, но и моральный авторитет, потому что слишком много администраторов пришло в Академию наук.

Но на самом деле, грех жаловаться. Когда я ехал в Америку, мне говорили: там понятие «профессор» вообще ничего не значит. Это неправда. Если говорить о математике, то профессор пользуется престижем. Может быть, не таким, как когда-то в Германии или России, но достаточным.

Я подавался на получение документа, который называется global entry: это для тех, кто много путешествует, помогает быстрее проходить очереди на границе. Во время интервью надо ответить на пару вопросов. Работник погранслужбы спрашивает меня: чем зарабатываете на жизнь? Я говорю: профессор математики. Он: «Ой, а проблема π решена?» Я его спрашиваю, а какая тут проблема, π – это число. Выяснилось, что человек в свободное от своих пограничных дел время, увлекается задачей найти точное значение π. Его не устраивает ответ с любой точностью. Таких людей – любителей, или, как их еще называют, «ферматистов», – достаточно много. В общем, престиж профессора математики даже в Америке достаточно велик.

Не знаю, мне кажется, что в силу того, что внимание к науке уменьшается, и уровень ее постепенно снижается.

-Интересно понять, почему интерес к науке снижается. Это же не только здесь происходит.

-Я думаю, легче сохранять понятие гамбургского счета, когда научное сообщество невелико. Сейчас наука разрослась так, что за всем не уследишь. Я еще помню времена, когда, например, на семинаре Ландау надо было делать обзор всех работ, которые вышли по теорфизике. Еще лет двадцать-двадцать пять назад я старался просмотреть абстракты всех появлявшихся в архиве статей. В условиях, когда ты можешь за всем этим уследить, как-то легче понимать, кто чего стоит, а когда все становится таким бесформенным, это труднее. Это, наверное, одна причина.

Может быть, другая причина в том, что самые талантливые люди старались иметь как можно меньше общего с властью. Потому что талантливые люди любят свободу, а свобода могла быть только там, где ты с государством не связан: в математике, в теоретической физике. Поэтому происходил такой естественный отбор. Сейчас, видимо, возможностей больше, не все самые хорошие, самые умные идут в математику или в физику.

Беда от библиометрии

-Кто-то подсчитал: в мире выходит столько научных публикаций, что для того, чтобы держаться в хвосте бесконечно прирастающей вереницы печатных трудов, нужно двигаться со скоростью 150 км в час. Вам не кажется, что падение престижа науки отчасти связано с моделью поведения самих ученых?

-Вот это увлечение библиометрией… Союз математиков всячески с этим боролся. Говорили, что это чушь: Риман, написавший 40 работ, и Эйлер, написавший несколько тысяч работ , каждый по-своему велик, и нельзя мерить величие человека только количеством работ. К сожалению, это такой глас вопиющего уж не знаю где. Как мерить администратору? Он не может мерить тем, что он не понимает. Вообще-то эксперты в любой области прекрасно знают цену каждому. Но опрашивать экспертов довольно тяжело, гораздо проще кликнуть на Google, увидеть там индекс Хирша…

-А у Вас какой?

-У меня 27. Для математика – это много. Может быть, надо делать поправку на то, что какая-то часть моих работ относится к матфизике, ближе к физике. Понимаете, индекс Хирша у биологов – один, индекс Хирша у физиков – другой, у математиков – третий. В математике есть области, как, например, теория чисел, где индекс Хирша совсем маленький. Так что, нет, по библиометрическим показателям у меня все хорошо, поэтому я их ругаю не потому, что у меня это плохо, а потому что это объективно плохо. Мы скоро все окажемся погребенными под китайцами, которые плодят журналы, плодят публикации, – и это все размоется в очередной раз.

-И все-таки в чем причина? Меньше стала нужна наука?

-Я не знаю, меньше ли она нужна. Конечно, того, что произошло в физике в первой половине ХХ века, когда были сделаны открытия теории относительности, квантовой механики, действительно была создана настоящая физика, – сопоставимых открытий за последние пятьдесят лет не было. В какой-то степени это объективно может быть связано с тем, что наука немножко просела. Может быть, другая стала – меньшая степень фундаментальности: она нужна как ежедневный инструмент, нужна хорошим инженерам.

«Про хорошую математику не забывают»

-То есть Вы говорите о том, что наука в большей степени сейчас нужна как основа для технологий? Изменился баланс наука-технологии, Вы об этом говорите? Спросить студентов Сколтеха: они блестяще ответят, зачем нужны технологии, но я не убежден, что они так же ответят на вопрос, зачем нужна наука.

-Ну, тут мы сейчас начнем задаваться вопросом, что такое наука, фундаментальная наука. Давайте все-таки будем говорить не о науке вообще, а о математике. Вот один такой совсем простой ответ, привлекающий большую часть студентов, которые занимаются математикой: математика – это некий эталон того, как должен работать мозг, и как мир должен быть устроен. Мир, в котором есть некие начала аксиомы и в котором все логично. Математических теорий неправильных не бывает. Что, например, происходит с физикой? В физике бывает понятие моды. Услышав что-то, физики кидаются в определенную область, развивается теория, потом выясняется, что есть уточнение, что эксперимент не прошел – и про это все забыли. Про хорошую математику не забывают, она остается.

Конечно, бывают в математике области, к которым теряется интерес: не потому что это неправильно. Было время, когда вопросы оснований математики – непротиворечивости, полноты аксиом, – волновали математиков. Нужно было пройти этот этап, удостовериться в том, что никаких противоречий в основе нет, и спокойно жить дальше. В какой-то момент интерес к логике значительно снизился. До тех пор, пока не выяснилось, что она нужна для машинных языков – тогда интерес опять возобновился. Бесследно, по-видимому, исчезла «царица полей» 60-х годов – общая топология. Когда-то лучшая молодежь шла в эту науку. Потом она стала скучной и никому не нужной – не потому, что она неправильная, а потому что она перестала взаимодействовать с другими областями математики.

Лучшее, что сейчас происходит в математике, возникает именно на стыках разных областей – физики и математики. Я говорю о науке, не о приложениях. Технологические приложения – это далеко. Это несколько поколений – пока то, что сегодня делается в математике, дойдет до железа.

-Тогда скажите, зачем математика Сколтеху, который как раз больше про «железо», т.е. про технологии и их коммерциализацию?

-Почему нужны математики? Есть два способа ответа. Один ответ – они нужны для бомбы; это уже прошло. Вторая вещь, выделяющая математиков среди всего остального, – это образовательная функция. Математика нужна всем. В той или иной степени, без того, что на английском языке называется Calculus, ни один инженер не может обойтись, он должен считать. И это позволяет математикам был довольно спокойными за свое существование.

Я на своем собственном примере могу сказать. Когда я был деканом в Колумбийском университете, там есть такое собрание science chairs, т.е. деканов научных факультетов. Я всегда на этих собраниях чувствовал, что мне там делать нечего. У всех деканов, – физфака, химфака, психфака, биологического; нас всего человек девять там собиралось, – были схожие проблемы: получить грант, обустроить лабораторию, создать чистые комнаты для ведения экспериментов. Словом, это общеуниверситетские проблемы, которые важны не только кому-то одному, конкретному. А мне ничего не нужно, и проблем этих нет. Но при этом никто из участников тех собраний не относился к математикам, как к нахлебникам.

«По библиометрическим показателям у меня все хорошо, поэтому я их ругаю не потому, что у меня это плохо, а потому что это объективно плохо. Мы скоро все окажемся погребенными под китайцами, которые плодят журналы, плодят публикации, – и это все размоется в очередной раз»

В Америке – это простая арифметика. Факультет математики, на котором было около 30 профессоров и порядка 15-20 junior faculties, обучал 4,5 тысячи студентов в семестр. 3-4 тысячи долларов каждый студент платит за курс, и получается, что математический департамент с лихвой окупал себя и приносил больше денег, чем гранты физфака.

«Для начала займемся более продвинутыми математиками»

Это только потому так, что математический факультет в каком-то смысле – сервисный департамент, он обслуживает университет. Нужен экономистам такой-то курс по математике, идут к нам заказывают. Проблем с заполняемостью классов никогда нет. Поэтому я вижу, что наш центр будет играть для Сколтеха такую же роль – не в данную секунду, но в перспективе. Всех надо учить математике. Для начала мы займемся более продвинутыми математиками.

Ну, а кроме того, я надеюсь, что этот центр будет привлекать хороших студентов.Из них очень небольшая часть остается собственно в математике. Но те, кто не останется в математике, – прекрасные студенты очень хорошего уровня, они пойдут в этот инновационный кластер.

В кампусе Колумбийского университета очень часто появляются представители Уолл-стрит (это, конечно, специфика Нью-Йорка), и они все гоняются за выпускниками аспирантуры факультета математики. Никто из свежих PhD по математике почти ничего не знает о финансовой математике. Но тот тренинг, который они прошли, позволяют им пригождаться и работать.

В кампусе Колумбийского университета очень часто появляются представители Уолл-стрит (это, конечно, специфика Нью-Йорка), и они все гоняются за выпускниками аспирантуры факультета математики. Никто из свежих PhD по математике почти ничего не знает о финансовой математике. Но тот тренинг, который они прошли, позволяют им пригождаться и работать.

Это мой ответ на вопрос, зачем этот центр. По счастью, математика и физика при всех потерях, которые она понесла, остается здесь в России вполне на мировом уровне. Мы не должны догонять Америку. Надеюсь, что научный уровень создаваемого центра будет соизмерим с тем, что есть на Западе.

Это возможность создать здесь некую атмосферу, к которой потянутся хорошие студенты, которые потом переполнят этот центр и пойдут во все остальные научные направления Сколтеха.

«Надо пытаться объединить усилия»

Вы знаете, сейчас странный момент в России. Вот раньше, когда я был молодым, человек не мог найти место работы. Был Математический институт Стеклова. Были кафедры на мехмате. Кафедр во всех многочисленных институтах, которые были в Москве, в определенном смысле не существовало. Они заполнялись своими выпускниками. Им совершенно не нужны были люди более высокого уровня. За последние несколько лет в Москве и в Питере открывается много новых мест; катастрофическая нехватка людей, которые могли бы эти места заполнить. Новые кафедры открываются в Физтехе, в Вышке.

В этих условиях делиться нельзя, надо пытаться объединять усилия между всеми центрами. В частности, создать совсем независимую программу здесь – я думаю, это просто невозможно. Поэтому одна из идей – создать объединенную программу: Сколтех и Вышка, соединив два бренда. Посмотрим, как все это будет развиваться. Предполагается, что в рамках Вышки и той программы математической физики, которая там есть, возникнет специальный трек, который, привлекая лучших, станет стимулом и для других не бить баклуши – побороться за то, чтобы войти в этот трек. Это будет совместный трек: Сколтех – Вышка.

Первая модель: человек поступает в магистратуру Вышки; если он хорош и зарекомендовал себя, то он попадет сюда продолжать учение в рамках этой объединенной программы. Ну, и поскольку все должно быть симметрично, такая же схема будет со стороны Сколтеха. Поступаешь в Сколтех; зарекомендовал себя – попадаешь на этот трек. На ближайший год будет работать только одна часть: часть Вышки пойдет сюда. Некоторые преподаватели, которые читали в Вышке, уже переведены сюда.

Решение о совместной программе было достигнуто между Александром Кулешовым и Владиславом Кузьминовым три недели назад.

«Математика – это некий эталон того, как должен работать мозг, и как мир должен быть устроен. Мир, в котором есть некие начала аксиомы и в котором все логично»

В наступающем учебном году первыми, кого мы зачислим, станут четыре лучших аспиранта и четыре лучших магистранта Высшей школы экономики.

Я всюду говорю, что понятие магистратуры в математике бессмысленно: нет такого понятия, как магистратура по математике. В разных науках бывает по-разному. Математика на магистратуре не кончается: прикладывать усилия для обучения человека, чтобы он через два года ушел, – это расточительно. Имеет смысл только сквозная программа PhD. Первый этап такой программы можно назвать магистратурой.

Формально полное открытие программы «Математика и математическая физика» будет в сентябре 2017 г. В моем представлении в программе должно быть порядка 20-25 магистрантов и чуть меньше аспирантов. Сколько получится на самом деле? Мы не будем зачислять на программу просто ради того, чтобы зачислять. Нельзя с самого начала слишком занижать планку, а то потом из этого не выберешься. Лучше недобрать.

В принципе на это было бы правильно смотреть как на первый шаг к полноценному факультету математики. Но с чего-то надо начать, и, как я сказал, в каждом даже самом сильном западном университете всегда есть какая-то, но специализация. У этой программы будет уклон в сторону математической физики.

-Сервисная функция в Сколтехе – дело будущего?

-В этом году мне бы хотелось этого избежать, но полностью не удастся. По крайней мере, просмотреть программу математических курсов, как они здесь читаются, что читается, – я не имею сейчас об этом ни малейшего понятия. В дальнейшем можно будет самим начитать такие курсы. Но сейчас, по крайней мере, посмотреть на то, как, – наверное, придется.

-Вы говорите о некоем аудите?

-Аудит – неправильное слово. Знакомство с ситуацией.

«Я никогда не уезжал»

-Вы убедительно доказывали в начале разговора, что хорошего ученого нельзя заманить в современную Россию. Тем не менее Вы здесь.

-У всех правил есть исключения. Я здесь потому, может быть, что я никогда не уезжал. Мне ни в какой момент не пришлось принимать для себя решение: ехать – не ехать. Как любой математик, имеющий некоторую известность, однажды я поехал в Америку. Я очень долго не ездил по своим, как бы это сказать, естественным причинам – как еврей. Впервые я выехал за границу, уже будучи известным ученым, только в 1987 году. Математика – наука интернациональная, и после этого я стал ездить по разным странам. Оказался в Америке. Оказался на очень престижной позиции, называется Ellenberg Chair в Колумбийском университете. Я не собирался уезжать в тот момент. А когда я там находился, у жены обнаружили рак, и вопрос ехать – не ехать… То есть не было трудного для любого человека решения: ехать – не ехать. Ну, и кроме того, моя жена и дочь связаны с филологией – для них понятие языковой и культурной среды еще более важно, чем для меня.

«Лучшее, что сейчас происходит в математике, возникает именно на стыках разных областей – физики и математики. Я говорю о науке, не о приложениях. Технологические приложения – это далеко. Это несколько поколений – пока то, что сегодня делается в математике, дойдет до железа»

Я в Америке, в Колумбийском университете, уже 20 лет, и все 20 лет мой режим был такой: последнюю лекцию в Columbia я читаю 29 апреля, сажусь в самолет, лечу сюда и провожу здесь четыре месяца. Летом полтора месяца и еще часть зимы я всегда проводил в России. Вот в этом смысле я никогда отсюда не уезжал. Приблизительно по этой схеме жили и дети, и внуки, которые не всегда считали, что это правильно: жить на двух стульях – это довольно тяжело; может быть, действительно для детей это оказалось слишком тяжелым испытанием.

«У меня дорога скучно прямая»

Ну, как я начинал? Начинал я со школы-интерната Колмогорова. И считаю, что без этой школы я остался бы в городе Таганроге. Родился я не в Таганроге, но с первого класса по восьмой я жил в Таганроге.

Интернат сделал меня тем, что я есть, чему я бесконечно благодарен. И, кстати, интернат научил меня не только математике, но и каким-то началам общей культуры: музеи, театры; начал читать, оказавшись в интернате.

Вообще надо сказать, что у меня дорога скучно прямая. Я окончил интернат, поступил без экзаменов в университет, потому что я был членом команды математической международной олимпиады; окончил мехмат, аспирантуру. Тут, правда, начались определенные сложности, потому что к этому моменту евреев работать на мехмат не брали, и лет пятнадцать я проработал в Институте Кржижановского, не знаю, слышали ли когда-нибудь о таком. К тому времени, когда началась перестройка, какие-то мои работы были уже известны, меня стали приглашать, я уехал ненадолго – оказалось, надолго, в Columbia. Вот такая канва.

С большим трудом взял в Columbia годовой отпуск, потому что они не хотели меня отпускать. Я обещал Александру Кулешову, что за этот год я попробую что-нибудь здесь сделать.

Дальнейшие планы пока не определились. Хотя, по-настоящему, это, наверное, неправильно. Потому что если браться за такое дело, за которое я взялся, то горизонт должен быть больше, чем один год. Ну, посмотрим, по крайней мере, через полгода станет ясно».

С проф. И.М. Кричевером беседовал Михаил Бакланов, фото Sk.ru