Кем был и где появился на свет предок всех живых существ на Земле.

Жизнь на Земле — штука довольно древняя. Ее признаки находят в горных породах возраста 3,8 миллиарда лет. Есть и более ранние свидетельства, но ручаться, видимо, можно именно за эти 3,8 миллиарда — тогда на нашей планете уже копошилось что-то живое.

Но кто именно? Какие организмы?

Примитивные одноклеточные, отвечает наука. Их нельзя пощупать руками, потому что сами они давно вымерли. Но живы их потомки, включая нас с вами. И внутри каждого из нас можно найти следы тех древних организмов. Это молекулы — белки и ДНК. Это биохимические процессы. Это устройство клеток. За миллиарды лет они изменились, но и от предков осталось на удивление много — столько, что, изучив современные геномы, можно создать «машину времени» и увидеть, какими были самые первые из них и как они жили. А затем можно двигаться еще дальше, в те времена, когда из простых химических соединений на Земле зародилась жизнь.

«Физиология и среда обитания последнего универсального общего предка» — так озаглавлена недавняя статья группы биологов под руководством Уильяма Мартина из Дюссельдорфского университета. По-английски этот предок именуется Last Universal Common Ancestor, аббревиатура — LUCA. Произносится по-доброму: «Лука».

Авторы сравнили известные геномы бактерий и архей — одноклеточных организмов, представляющих отдельную и чрезвычайно древнюю ветвь эволюции. Сравнивать пришлось шесть миллионов генов. В результате насчитали 355 генных семейств, то есть генов, похожих и по устройству, и по назначению, но принадлежащих разным организмам. Предполагается, что каждое семейство произошло из отдельного корня — гена, принадлежавшего LUCA 3,8 миллиарда лет назад.

Анализ белков, которые кодирует обнаруженный набор генов, показал: древний организм был одноклеточным и жил в бескислородной среде (это неудивительно, поскольку кислорода на Земле тогда не было). Углерод он получал из углекислого газа, а энергию — за счет довольно экзотического процесса, окисления атомарного водорода.

«Наш результат показал, что это хемолитоавтотроф. Слово длинное и требует объяснения», — честно признает Уильям Мартин. И разбирать это слово лучше с конца. «Троф» означает, что вопрос «кто это» мы подменяем вопросом «что оно ест». Часть «авто» указывает на то, что существо не питается чужой органикой, а создает свою из углекислого газа и воды. «Хемо» означает «живущий за счет энергии химических реакций», а не энергии света, например, как большинство растений: они фотоавтотрофы. А «лито» (в буквальном переводе с греческого «камень») появилось потому, что в пищу у этого древнего организма шли минералы: грубо говоря, LUCA — камнеед.

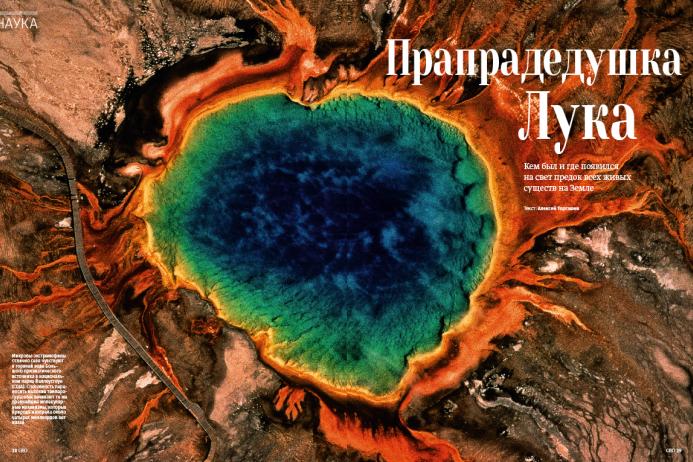

Своим обменом веществ LUCA напоминает некоторых современных архей — так называемых метаногенов, живущих в болотах, горячих источниках, в глубинах океана и земной коре. Некоторые виды населяют кишечник жвачных животных, другие — человека. Как побочный продукт жизнедеятельности они производят газ метан, откуда и их название.

Комфортные времена для предков этих микробов закончились, когда в атмосфере древней Земли стало слишком много кислорода. «Они вынуждены были спрятаться. Так и прячутся до сих пор — кто в кишечнике, а кто в горячих источниках на дне моря. Этакие живые ископаемые», — говорит Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (США) и Сколковского института науки и технологий.

Может сложиться впечатление, что Уильям Мартин с коллегами выдумали LUCA прямо сейчас. Но про общего предка писал еще Дарвин в «Происхождении видов», вышедшем в 1859 году: «Мы должны допустить, что и все органические существа, когда-либо жившие на земле, могли произойти от одной первобытной формы». Открытия ХХ века подтвердили: молекулярные основы жизни у всех очень похожи.

Идея, что все живые организмы друг другу родственники, не так уж очевидна — с первого взгляда между человеком и бананом, например, не так уж и много общего. Выяснением степени родства озадачился в 1970-е годы американский биолог Карл Вёзе. Для решения этой задачи он придумал сравнивать участки ДНК, где закодирована жизненно важная деталь любой клетки — молекула 16S рРНК. «Результат оказался весьма неожиданным: все живые организмы разделились на три группы, три домена», — говорит Армен Мулкиджанян, профессор МГУ и научный сотрудник Оснабрюкского университета в Германии. Люди с бананами попали в общий для них домен эукариотов. Другой домен — бактерии. Но главным сюрпризом было то, что недавно открытых архей тоже нужно выделить в отдельный домен.

Сейчас известно, что эукариоты произошли от архей, а значит, именно археи и бактерии первыми разошлись когда-то от общего предка. Жил-жил себе один лишь LUCA, а потом несколько мутаций, и вот его потомки уже стали разными видами. А их потомки и вовсе доэволюционировались кто до травок-сосенок, а кто до Эйнштейна. Кстати, отсюда и понятно, почему LUCA именно последний общий предок — после него у архей и бактерий предки были разные, у каждой группы свои. Как и у всего остального живого мира. С другой стороны, у LUCA тоже были предки, ведь он сам уже продвинутый продукт эволюции, но их нельзя назвать последними в ряду общих.

Понятно, что черты предков удобнее всего было бы поискать, сравнив архей с бактериями. Нужен был инструмент поиска. И в конце 1990-х годов он появился:

«В классической биологии сравнивали длину ушей или хвостов и по таким критериям пытались классифицировать организмы. В современной биологии сравнивают геномы», — говорит Мулкиджанян. Такой подход называется сравнительной геномикой.

«Для того чтобы понять, как это делается, лучше всего обратиться к языкам, — объясняет Северинов. — Родственные языки эволюционируют очень похоже. И санскрит, и балто-славянские, и романские языки происходят в конечном счете из одного корня. Чтобы это доказать, надо найти похожие слова и начать их сравнивать друг с другом. Родственные слова, которые присутствуют во всех языках группы, будут древними, они должны были существовать в языке-корне. У вас естественным образом получится дерево, на веточках которого будут сидеть варианты одного слова из разных языков. И чем ближе языки, чем меньше расстояние по времени в прошлом, когда языки разошлись, тем ближе на веточках этого дерева будут языки сидеть. То же самое с генами — можно понять функцию и устройство предкового белка, сравнивая похожие гены у разных организмов».

Когда геномы архей и бактерий впервые сравнили, оказалось, что у них есть общие 60–70 генов (не одинаковые, но похожие). «Машина времени» заработала. Черты LUCA стали проявляться. Большая часть генов кодировала ферменты синтеза белка, метаболизма и передачи наследственной информации. Были в том же списке и белки, связанные с клеточной мембраной. То есть последний общий предок был клеткой, а не доклеточным существом.

За последние десять лет ученые узнали о LUCA многое. Например, поняли, что он жил в местах очень горячих. Как? Восстановили свойства одного из тех 60–70 белков, и оказалось, что оптимальная температура его работы — около 65 градусов Цельсия. (Если, например, похожий белок взять у человека, его оптимум будет в районе 37 градусов.)

Но новых генов у LUCA не открывали, так как у метода есть принципиальное ограничение: похожие гены должны быть у всех организмов. Иначе возникает подозрение, что ген пришел не от общего предка, а от соседа — это так называемый горизонтальный перенос: одноклеточные охотно поедают чужую ДНК, и иногда она может встроиться в хромосому едока. Вообще явление «подцепить чужое» не такое уж редкое и минимум дважды сыграло в эволюции важнейшую роль: когда эукариоты поглотили бактерии, превратив их в митохондрии — энергетические станции клетки, и когда таким же способом в растениях появились фотосинтезирующие хлоропласты.

Уильям Мартин и его коллеги придумали, как отличить привнесенное от истинно предкового. И сразу получили 355 генов для LUCA вместо 60. Говорят, что это еще не весь набор, так как их должно быть минимум 1400. Но уже эти 355 напрямую показывают, где и как жил LUCA.

«Предыдущие попытки реконструировать LUCA основывались на том, чтобы найти универсальные гены. Но физиология микробов не универсальна, это как раз то, что делает их разными. Альтернативный подход — искать гены, которые есть по меньшей мере у одного вида бактерий и у одного вида архей», — объясняет Мартин.

Доктор Мартин утверждает: по физиологии LUCA видно, что он жил в так называемых гидротермальных источниках — удивительных местах на дне океана, где в холодный океан впрыскивается вода, нагретая в земной коре до 400 градусов Цельсия. Самый известный тип таких источников — так называемые черные курильщики: длинные трубы, сложенные из минералов, вынесенных с водой. А из труб темными клубами вырывается минерализованная вода. Она была бы паром, если бы не давление. Вокруг этих выходов формируются оазисы жизни — вплоть до раков, креветок, осьминогов и рыб. Питается вся живность в конечном счете тем, что создали термофильные бактерии и археи, а те получают энергию так же, как миллиарды лет назад LUCA.

«Ни у кого не было особых сомнений в том, что LUCA жил примерно в таких условиях, — говорит Константин Северинов. — Но сейчас это показали без использования дополнительных соображений — просто из первых принципов».

Но почему так? Ведь климат на Земле был тогда, как считают геологи, умеренным.

Общее мнение на этот счет формулирует Армен Мулкиджанян: «Около 4,1 миллиарда лет назад началась массированная бомбардировка Земли астероидами. Астрономы до конца не понимают причин, но доказано, что било по Земле очень сильно. Удары были такими, что должен был вскипать океан.

И если жизнь к тому времени уже была, а она, вероятно, была, то подобный нагрев Земли пережил лишь тот, кто был спрятан и приучен к высоким температурам. То есть LUCA. Ему было плевать на то, что океан вскипел».

Но откуда в термальных источниках появился сам LUCA? Какими были его предки? И как вообще зародилась жизнь? Фундаментальнее вопроса в биологии на сегодня не существует.

Самая популярная гипотеза такова: химические реакции, шедшие на молодой Земле, привели к синтезу нуклеотидов, а из них — РНК, похожих на ДНК молекул. Они тоже могут нести наследственную информацию, а еще служат матрицей для производства белков и, наконец, сами могут катализировать реакции синтеза. Картина называется «мир РНК». Это было еще до клеток, но, вероятно, именно в том мире появился генетический код, ферменты и наследственность. Замкните это хозяйство в мембрану, и у вас уже есть первобытная клетка. Она делится, потомки эволюционируют, появляется LUCA.

Возникла ли жизнь там же, где он обитал, или она появилась в «маленьком теплом водоеме», как писал Дарвин, а уже потом спряталась в термальные источники?

Из этих двух сценариев Уильям Мартин выбирает первый: «Единственная вещь, которая старше LUCA и которую мы можем считать истинно биологической, — генетический код. Наши данные указывают не только на обстоятельства появления LUCA, но и на условия, в которых возник генетический код. Мы думаем, что LUCA появился в тех же условиях. И ни одну из версий миграции организмов из теплых водоемов наши результаты не подтверждают».

Мартин считает, что у него есть доказательства, сохранившиеся в генах предка. Но другие ученые думают совершенно иначе:

«То, что LUCA жил при высоких температурах на дне океана, обсуждается уже десять лет, это общее место, — говорит Мулкиджанян. — Но дальше Мартин совершает жульничество, утверждая, что раз LUCA жил в этих глубоководных геотермальных источниках, то и жизнь возникла именно там. С этим мы совершенно не согласны. Никаких доказательств этого в статье Мартина нет. И нигде нет. Между этими событиями, скорее всего, прошло 300 миллионов лет. Вот Мартин утверждает, что жизнь появилась в океане. Но это невозможно по первому закону термодинамики! Жизнь основана на биополимерах: белках, нуклеиновых кислотах, полисахаридах… Все эти вещества образуются из мономеров реакцией, которая называется реакцией конденсации. И при этом выделяется вода. Спонтанно, без внешнего подвода энергии, реакция может идти, только если вы убираете воду. Как это возможно на дне океана?»

Как избавиться от воды и вместе с тем ее оставить? Ведь внутри клеток водный раствор. Есть несколько гипотез, и все они основаны на том, что были периодически пересыхающие водоемы, насыщенные солями, — то самое, о чем писал Дарвин. Например, дождик в пустыне или геотермальные поля — выходы пара над вулканическими областями на суше. Такие системы могут существовать миллионы лет: пар выносит на поверхность множество химических соединений, конденсируется, конденсат стекает в пруды, они высыхают… Последнюю модель активно развивает команда Мулкиджаняна.

Есть и другая гипотеза: жизнь возникла почти сразу после того планетного удара о Землю, который выбил на орбиту материал для образования Луны. В любом случае до LUCA природа прошла долгий путь и пробовала разные варианты жизни. А сохранился лишь один наш предок, точнее, какая-то одна колония. Могло ли быть иначе? Могла ли жизнь быть устроена на иных принципах?

«Другая химия могла бы существовать. Но в нашей группе мы пользуемся бритвой Оккама, — говорит Уильям Мартин. — Это значит, что мы должны объяснить происхождение тех форм жизни, какие мы знаем, а уже затем браться за те, что можем вообразить».

«LUCA прошел температурное «бутылочное горлышко», — рассуждает Армен Мулкиджанян, — а другие организмы, которые, возможно, и существовали тогда, не прошли. Не будь большой бомбардировки, еще неизвестно, как сложилась бы жизнь на нашей планете».

«Та жизнь, что мы знаем на Земле, сводится к «бутылочному горлышку», которое мы называем LUCA, — вторит ему Константин Северинов.— Это не означает, что в какие-то моменты не было ничего другого, просто оно не оставило следа. Процесс эволюции — это такой кустарный, а не инженерный процесс: вы приходите на чердак, там много всякого мусора, и вы из этого мусора начинаете что-то конструировать, потом забываете, потом начинаете заново что-то делать… У вас возникают новые идеи, и вы, вместо того чтобы делать все с чистого листа, берете какие-то конструкции из прошлой жизни и улучшаете их. Докинз называл это «слепым часовщиком». Нет причины, почему должно быть именно 20 аминокислот, — их могло быть и больше. Нет причины тому, что многие РНК, особенно важные для синтеза белка, со времен LUCA несут необычные химические модификации. Это просто исторические ограничения: выбор, раз сделанный, резко ограничивает возможности изменения чего-то в будущем.

И я полагаю, можно придумать не менее бессмысленную жизнь, чем та, представителями которой мы являемся».

Но кто именно? Какие организмы?

Примитивные одноклеточные, отвечает наука. Их нельзя пощупать руками, потому что сами они давно вымерли. Но живы их потомки, включая нас с вами. И внутри каждого из нас можно найти следы тех древних организмов. Это молекулы — белки и ДНК. Это биохимические процессы. Это устройство клеток. За миллиарды лет они изменились, но и от предков осталось на удивление много — столько, что, изучив современные геномы, можно создать «машину времени» и увидеть, какими были самые первые из них и как они жили. А затем можно двигаться еще дальше, в те времена, когда из простых химических соединений на Земле зародилась жизнь.

«Физиология и среда обитания последнего универсального общего предка» — так озаглавлена недавняя статья группы биологов под руководством Уильяма Мартина из Дюссельдорфского университета. По-английски этот предок именуется Last Universal Common Ancestor, аббревиатура — LUCA. Произносится по-доброму: «Лука».

Авторы сравнили известные геномы бактерий и архей — одноклеточных организмов, представляющих отдельную и чрезвычайно древнюю ветвь эволюции. Сравнивать пришлось шесть миллионов генов. В результате насчитали 355 генных семейств, то есть генов, похожих и по устройству, и по назначению, но принадлежащих разным организмам. Предполагается, что каждое семейство произошло из отдельного корня — гена, принадлежавшего LUCA 3,8 миллиарда лет назад.

Анализ белков, которые кодирует обнаруженный набор генов, показал: древний организм был одноклеточным и жил в бескислородной среде (это неудивительно, поскольку кислорода на Земле тогда не было). Углерод он получал из углекислого газа, а энергию — за счет довольно экзотического процесса, окисления атомарного водорода.

«Наш результат показал, что это хемолитоавтотроф. Слово длинное и требует объяснения», — честно признает Уильям Мартин. И разбирать это слово лучше с конца. «Троф» означает, что вопрос «кто это» мы подменяем вопросом «что оно ест». Часть «авто» указывает на то, что существо не питается чужой органикой, а создает свою из углекислого газа и воды. «Хемо» означает «живущий за счет энергии химических реакций», а не энергии света, например, как большинство растений: они фотоавтотрофы. А «лито» (в буквальном переводе с греческого «камень») появилось потому, что в пищу у этого древнего организма шли минералы: грубо говоря, LUCA — камнеед.

Своим обменом веществ LUCA напоминает некоторых современных архей — так называемых метаногенов, живущих в болотах, горячих источниках, в глубинах океана и земной коре. Некоторые виды населяют кишечник жвачных животных, другие — человека. Как побочный продукт жизнедеятельности они производят газ метан, откуда и их название.

Комфортные времена для предков этих микробов закончились, когда в атмосфере древней Земли стало слишком много кислорода. «Они вынуждены были спрятаться. Так и прячутся до сих пор — кто в кишечнике, а кто в горячих источниках на дне моря. Этакие живые ископаемые», — говорит Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (США) и Сколковского института науки и технологий.

Может сложиться впечатление, что Уильям Мартин с коллегами выдумали LUCA прямо сейчас. Но про общего предка писал еще Дарвин в «Происхождении видов», вышедшем в 1859 году: «Мы должны допустить, что и все органические существа, когда-либо жившие на земле, могли произойти от одной первобытной формы». Открытия ХХ века подтвердили: молекулярные основы жизни у всех очень похожи.

Идея, что все живые организмы друг другу родственники, не так уж очевидна — с первого взгляда между человеком и бананом, например, не так уж и много общего. Выяснением степени родства озадачился в 1970-е годы американский биолог Карл Вёзе. Для решения этой задачи он придумал сравнивать участки ДНК, где закодирована жизненно важная деталь любой клетки — молекула 16S рРНК. «Результат оказался весьма неожиданным: все живые организмы разделились на три группы, три домена», — говорит Армен Мулкиджанян, профессор МГУ и научный сотрудник Оснабрюкского университета в Германии. Люди с бананами попали в общий для них домен эукариотов. Другой домен — бактерии. Но главным сюрпризом было то, что недавно открытых архей тоже нужно выделить в отдельный домен.

Сейчас известно, что эукариоты произошли от архей, а значит, именно археи и бактерии первыми разошлись когда-то от общего предка. Жил-жил себе один лишь LUCA, а потом несколько мутаций, и вот его потомки уже стали разными видами. А их потомки и вовсе доэволюционировались кто до травок-сосенок, а кто до Эйнштейна. Кстати, отсюда и понятно, почему LUCA именно последний общий предок — после него у архей и бактерий предки были разные, у каждой группы свои. Как и у всего остального живого мира. С другой стороны, у LUCA тоже были предки, ведь он сам уже продвинутый продукт эволюции, но их нельзя назвать последними в ряду общих.

Понятно, что черты предков удобнее всего было бы поискать, сравнив архей с бактериями. Нужен был инструмент поиска. И в конце 1990-х годов он появился:

«В классической биологии сравнивали длину ушей или хвостов и по таким критериям пытались классифицировать организмы. В современной биологии сравнивают геномы», — говорит Мулкиджанян. Такой подход называется сравнительной геномикой.

«Для того чтобы понять, как это делается, лучше всего обратиться к языкам, — объясняет Северинов. — Родственные языки эволюционируют очень похоже. И санскрит, и балто-славянские, и романские языки происходят в конечном счете из одного корня. Чтобы это доказать, надо найти похожие слова и начать их сравнивать друг с другом. Родственные слова, которые присутствуют во всех языках группы, будут древними, они должны были существовать в языке-корне. У вас естественным образом получится дерево, на веточках которого будут сидеть варианты одного слова из разных языков. И чем ближе языки, чем меньше расстояние по времени в прошлом, когда языки разошлись, тем ближе на веточках этого дерева будут языки сидеть. То же самое с генами — можно понять функцию и устройство предкового белка, сравнивая похожие гены у разных организмов».

Когда геномы архей и бактерий впервые сравнили, оказалось, что у них есть общие 60–70 генов (не одинаковые, но похожие). «Машина времени» заработала. Черты LUCA стали проявляться. Большая часть генов кодировала ферменты синтеза белка, метаболизма и передачи наследственной информации. Были в том же списке и белки, связанные с клеточной мембраной. То есть последний общий предок был клеткой, а не доклеточным существом.

За последние десять лет ученые узнали о LUCA многое. Например, поняли, что он жил в местах очень горячих. Как? Восстановили свойства одного из тех 60–70 белков, и оказалось, что оптимальная температура его работы — около 65 градусов Цельсия. (Если, например, похожий белок взять у человека, его оптимум будет в районе 37 градусов.)

Но новых генов у LUCA не открывали, так как у метода есть принципиальное ограничение: похожие гены должны быть у всех организмов. Иначе возникает подозрение, что ген пришел не от общего предка, а от соседа — это так называемый горизонтальный перенос: одноклеточные охотно поедают чужую ДНК, и иногда она может встроиться в хромосому едока. Вообще явление «подцепить чужое» не такое уж редкое и минимум дважды сыграло в эволюции важнейшую роль: когда эукариоты поглотили бактерии, превратив их в митохондрии — энергетические станции клетки, и когда таким же способом в растениях появились фотосинтезирующие хлоропласты.

Уильям Мартин и его коллеги придумали, как отличить привнесенное от истинно предкового. И сразу получили 355 генов для LUCA вместо 60. Говорят, что это еще не весь набор, так как их должно быть минимум 1400. Но уже эти 355 напрямую показывают, где и как жил LUCA.

«Предыдущие попытки реконструировать LUCA основывались на том, чтобы найти универсальные гены. Но физиология микробов не универсальна, это как раз то, что делает их разными. Альтернативный подход — искать гены, которые есть по меньшей мере у одного вида бактерий и у одного вида архей», — объясняет Мартин.

Доктор Мартин утверждает: по физиологии LUCA видно, что он жил в так называемых гидротермальных источниках — удивительных местах на дне океана, где в холодный океан впрыскивается вода, нагретая в земной коре до 400 градусов Цельсия. Самый известный тип таких источников — так называемые черные курильщики: длинные трубы, сложенные из минералов, вынесенных с водой. А из труб темными клубами вырывается минерализованная вода. Она была бы паром, если бы не давление. Вокруг этих выходов формируются оазисы жизни — вплоть до раков, креветок, осьминогов и рыб. Питается вся живность в конечном счете тем, что создали термофильные бактерии и археи, а те получают энергию так же, как миллиарды лет назад LUCA.

«Ни у кого не было особых сомнений в том, что LUCA жил примерно в таких условиях, — говорит Константин Северинов. — Но сейчас это показали без использования дополнительных соображений — просто из первых принципов».

Но почему так? Ведь климат на Земле был тогда, как считают геологи, умеренным.

Общее мнение на этот счет формулирует Армен Мулкиджанян: «Около 4,1 миллиарда лет назад началась массированная бомбардировка Земли астероидами. Астрономы до конца не понимают причин, но доказано, что било по Земле очень сильно. Удары были такими, что должен был вскипать океан.

И если жизнь к тому времени уже была, а она, вероятно, была, то подобный нагрев Земли пережил лишь тот, кто был спрятан и приучен к высоким температурам. То есть LUCA. Ему было плевать на то, что океан вскипел».

Но откуда в термальных источниках появился сам LUCA? Какими были его предки? И как вообще зародилась жизнь? Фундаментальнее вопроса в биологии на сегодня не существует.

Самая популярная гипотеза такова: химические реакции, шедшие на молодой Земле, привели к синтезу нуклеотидов, а из них — РНК, похожих на ДНК молекул. Они тоже могут нести наследственную информацию, а еще служат матрицей для производства белков и, наконец, сами могут катализировать реакции синтеза. Картина называется «мир РНК». Это было еще до клеток, но, вероятно, именно в том мире появился генетический код, ферменты и наследственность. Замкните это хозяйство в мембрану, и у вас уже есть первобытная клетка. Она делится, потомки эволюционируют, появляется LUCA.

Возникла ли жизнь там же, где он обитал, или она появилась в «маленьком теплом водоеме», как писал Дарвин, а уже потом спряталась в термальные источники?

Из этих двух сценариев Уильям Мартин выбирает первый: «Единственная вещь, которая старше LUCA и которую мы можем считать истинно биологической, — генетический код. Наши данные указывают не только на обстоятельства появления LUCA, но и на условия, в которых возник генетический код. Мы думаем, что LUCA появился в тех же условиях. И ни одну из версий миграции организмов из теплых водоемов наши результаты не подтверждают».

Мартин считает, что у него есть доказательства, сохранившиеся в генах предка. Но другие ученые думают совершенно иначе:

«То, что LUCA жил при высоких температурах на дне океана, обсуждается уже десять лет, это общее место, — говорит Мулкиджанян. — Но дальше Мартин совершает жульничество, утверждая, что раз LUCA жил в этих глубоководных геотермальных источниках, то и жизнь возникла именно там. С этим мы совершенно не согласны. Никаких доказательств этого в статье Мартина нет. И нигде нет. Между этими событиями, скорее всего, прошло 300 миллионов лет. Вот Мартин утверждает, что жизнь появилась в океане. Но это невозможно по первому закону термодинамики! Жизнь основана на биополимерах: белках, нуклеиновых кислотах, полисахаридах… Все эти вещества образуются из мономеров реакцией, которая называется реакцией конденсации. И при этом выделяется вода. Спонтанно, без внешнего подвода энергии, реакция может идти, только если вы убираете воду. Как это возможно на дне океана?»

Как избавиться от воды и вместе с тем ее оставить? Ведь внутри клеток водный раствор. Есть несколько гипотез, и все они основаны на том, что были периодически пересыхающие водоемы, насыщенные солями, — то самое, о чем писал Дарвин. Например, дождик в пустыне или геотермальные поля — выходы пара над вулканическими областями на суше. Такие системы могут существовать миллионы лет: пар выносит на поверхность множество химических соединений, конденсируется, конденсат стекает в пруды, они высыхают… Последнюю модель активно развивает команда Мулкиджаняна.

Есть и другая гипотеза: жизнь возникла почти сразу после того планетного удара о Землю, который выбил на орбиту материал для образования Луны. В любом случае до LUCA природа прошла долгий путь и пробовала разные варианты жизни. А сохранился лишь один наш предок, точнее, какая-то одна колония. Могло ли быть иначе? Могла ли жизнь быть устроена на иных принципах?

«Другая химия могла бы существовать. Но в нашей группе мы пользуемся бритвой Оккама, — говорит Уильям Мартин. — Это значит, что мы должны объяснить происхождение тех форм жизни, какие мы знаем, а уже затем браться за те, что можем вообразить».

«LUCA прошел температурное «бутылочное горлышко», — рассуждает Армен Мулкиджанян, — а другие организмы, которые, возможно, и существовали тогда, не прошли. Не будь большой бомбардировки, еще неизвестно, как сложилась бы жизнь на нашей планете».

«Та жизнь, что мы знаем на Земле, сводится к «бутылочному горлышку», которое мы называем LUCA, — вторит ему Константин Северинов.— Это не означает, что в какие-то моменты не было ничего другого, просто оно не оставило следа. Процесс эволюции — это такой кустарный, а не инженерный процесс: вы приходите на чердак, там много всякого мусора, и вы из этого мусора начинаете что-то конструировать, потом забываете, потом начинаете заново что-то делать… У вас возникают новые идеи, и вы, вместо того чтобы делать все с чистого листа, берете какие-то конструкции из прошлой жизни и улучшаете их. Докинз называл это «слепым часовщиком». Нет причины, почему должно быть именно 20 аминокислот, — их могло быть и больше. Нет причины тому, что многие РНК, особенно важные для синтеза белка, со времен LUCA несут необычные химические модификации. Это просто исторические ограничения: выбор, раз сделанный, резко ограничивает возможности изменения чего-то в будущем.

И я полагаю, можно придумать не менее бессмысленную жизнь, чем та, представителями которой мы являемся».